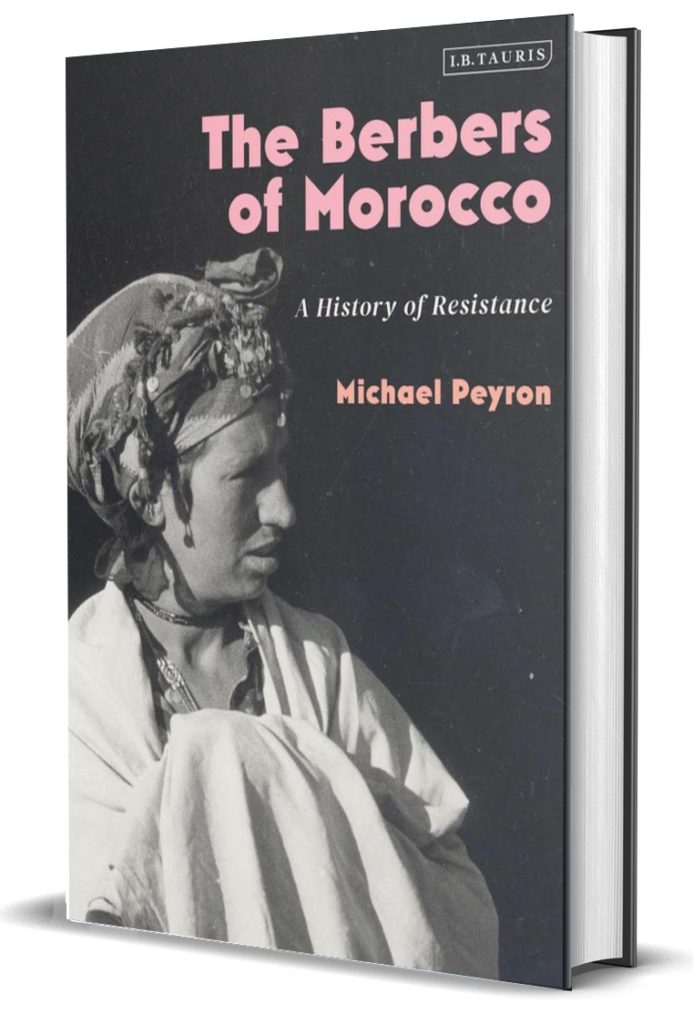

Michael Peyron, les amazighs marocains: une histoire de résistance

Le livre de 352 pages est composé d’une introduction, 27 chapitres, une conclusion, 50 illustrations, 10 cartes, une bibliographie et un index.

L’étude couvre l’ensemble des massifs montagnards du Maroc ainsi que les plaines et les plats pays qui se trouvent immédiatement à leurs pieds. Comme l’écrit l’auteur, sans être un travail définitif, rien de comparable couvrant l’ensemble de l’histoire n’a été entrepris auparavant en anglais (xiv). Le cœur du livre porte sur la résistance des Amazighes à la pénétration coloniale au début du XXe siècle. Il met en évidence l’« épopée éminemment marocaine trop longtemps obscurcie par un discours nationaliste injustement sélectif » (xv).

Ce faisant, l’auteur entend réhabiliter la contribution amazighe à la résistance marocaine en la replaçant à l’endroit qu’elle mérite si amplement, se plaçant lui-même, écrit-il, dans le camp post-révisionniste de l’histoire du Maroc.

L’auteur fait écho à certains écrivains et voyageurs anglophones dont il met en exergue des citations à l’expression rudement bien tournée ou relève l’étonnement devant la particularité que les montagnes de l’Atlas impriment au paysage marocain. Ceci dit, le caractère bien spécifique de ces montagnes tient plus, pour lui, à l’élément humain. A celui-ci, l’auteur avoue une admiration non feinte pour avoir côtoyé les montagnards et vécu parmi eux tout au long de ses séjours quatre décennies durant, en marchant, en campant ou en partageant des grillades d’agneau et des verres de thé dans leurs maisons confortables faites de pierres et de bois (1).

D’entrée de jeu, l’auteur dresse le tableau des ancêtres des montagnards actuels : une vie faite « de raids, de vengeances sanglantes, de liens de parenté étroits et de guerre interclanique, où défendre son honneur, poignard à la main, était de la plus haute importance, et dans laquelle la vie sociale alternait entre une culture néo-féodale de seigneurs de guerre et la démocratie de base enchâssée dans les assemblées villageoises et la solidarité de parenté. Ajouté à ceci, la fragmentation des chaînes qui en résulte contribue à la nature fièrement indépendante des montagnards, ainsi que des nuances notables dans la coutume, le costume, l’habitat et discours » (2). Évoquant la langue amazighe qu’il a lui-même bien apprise auprès des montagnards, il en explique les ramifications et les liens avec les dialectes marocains et ailleurs en Afrique du Nord.

L’auteur déclare ses sources, réservant une part belle à la tradition orale recueillie par lui-même, en prose ou plus fréquemment en poésie, ou en consultant le fonds d’archives, en particulier le fonds Roux à Aix-en-Provence.

Concernant l’occupation militaire des montagnes, notamment l’Atlas, cela constitue un juste contre-poids à la version coloniale exclusivement basée sur les rapports internes des opérations et à la vulgate nationaliste enfermée dans le discours d’une résistance sans faille.

L’auteur s’efforce de restituer l’histoire du pays, en particulier des montagnes, dans la longue durée. Il s’attaque donc au problème récurrent de l’origine des Amazighes. La question est de moins en moins discutée depuis l’interrogation de Gabriel Camps inaugurant l’Encyclopédie berbère : « et si les Berbères ne venaient de nulle part » ? et surtout depuis les découvertes préhistoriques attestant d’un peuplement très ancien dans cette partie du monde. L’auteur aurait donc pu en faire l’économie mais, s’adressant d’abord à un public anglophone, il a jugé nécessaire d’exposer les mythes et les légendes entourant ces origines ainsi que les hypothèses des historiens et quelques références à l’art rupestre préhistorique.

L’auteur s’intéresse ensuite à la relation des montagnes avec Rome et surtout à la résistance des tribus Maures à l’Empire romain, relevant que dans le triangle Nord-ouest du pays, autour de la capitale régionale Volubilis, l’influence punique et latine étaient assez importantes au début de l’ère chrétienne. L’expédition sans lendemain d’un général romain au-delà de l’Atlas oriental est évoquée.

Il bifurque ensuite sur les péripéties de la conquête arabe de l’Afrique du Nord, les premières conversions à l’islam de montagnards païens ou chrétiens, puis les révoltes kharijites contre le suprémacisme omeyade. S’ensuit l’exposé de l’apparition au Maroc de principautés d’obédience musulmane qui se partagent le pays, bientôt unifié depuis le Sud par les sahariens Almoravides. Ils sont renversés par les Almohades qui portent l’empire de l’Occident musulman à des proportions jamais égalées avant et après eux. Celui-ci doit lui-même faire face à la fragmentation de l’empire, à la montée des Mérinides à l’Est du pays et à l’arrivée des nomades arabes Hilal et Maaqil au XIIIe siècle.

Des princes de montagne indépendants font leur apparition, tandis que la dynastie des Ouattasides ne parvient pas à unifier le pays. Ce que les Chorfas Saadiens, venus du Sud-ouest réussissent à la fin du XVIe siècle. Mais bientôt, les montagnes reprennent du poil de la bête en donnant naissance à des principautés puissantes telles que Dila dans le Moyen-Atlas et Tazerwalt dans l’Anti-Atlas. La première parraine et régule la poussée des tribus Sanhajas vers le Nord-ouest, la seconde s’accapare une partie du commerce caravanier avec l’Afrique sub-saharienne. Pourtant, les deux principautés vont devoir faire face à la montée de la dynastie alaouite depuis le Tafilalet, unifiant de nouveau le pays à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle.

L’auteur retrace les péripéties des relations entre la nouvelle dynastie et les tribus Sanhajas du Moyen-Atlas, du Haut-Atlas et du Saghro tout au long du XVIIIe et du XIXe siècles, faisant appel à des documents locaux et à la tradition orale. La poésie qui garde un souvenir de certains évènements de l’époque ainsi que les témoignages des chroniqueurs sont appelés en renfort. L’auteur fait preuve d’une attention toute particulière au détail, relevant ça et là des évènements et des faits peu retenus par l’histoire événementielle. Plus tard, les montagnes voient l’apparition de caïds et de chefs puissants qui vont jouer un rôle dans l’histoire moderne du Maroc. Certains vont résister à la pénétration coloniale et la combattre tandis que d’autres vont faciliter la tâche de ce qui a été appelé la « pacification », l’un d’entre eux, le Glaoui, devenant une pièce maîtresse du « système français au Maroc » (123).

La résistance à la colonisation est certainement le passage le plus passionnant du livre de Michaël Peyron. Il y consacre plusieurs chapitres qui décrivent ce que l’auteur appelle, non sans raison, la véritable « épopée marocaine » (xv). Il relève que la résistance est menée à la fois par des saints et des guerriers laïcs. Sur plus de trente ans, il suit, pas à pas, les affrontements entre les tribus et les armées coloniales, privilégiant le point de vue local, n’hésitant pas à citer des témoignages et des poèmes retenus par la mémoire et quelques écrits. De la bataille de Boudenib (1908) à celle d’Aït Abdellah et d’Aït Baamran de l’Anti-Atlas (1934), en passant par El Ksiba (1913), El Heri (1914), Kadoussa, Meski, El Maadid (1916), Tighmert (1918), Msissi (1919), Khénifra (1920), Bekrit et Ras Tarsha (1921), le Rif (1921-1926), Bou Iblan (1925), Tichoukt (1923-26), Taza (1926-27), Aït Yaâqoub (1929), le Tafilalet (1930), Tazegzaout (1932), le Ghéris et le Ferkla (1931-1932), Msedrid, Bougafer et Baddou (1933), entre autres lieux de confrontation, l’auteur suit les évènements de près, étape par étape, bataille après bataille. Il consacre des passages passionnants aux faits d’armes épiques de deux groupes nomades : les Aït Hammou (des Aït Seghrouchen) et les Aït Aïssa Izem (des Aït Merghad). Il agrémente le texte d’anecdotes et de détails croustillants empruntés à la littérature aussi bien qu’à la tradition orale.

L’auteur s’interroge sur les causes de l’échec de la résistance et de l’imposition de la pax gallica. Il relève, à juste titre, que l’année 1934 voit monter un mouvement nationaliste d’obédience fassie, et plus largement citadine, ne témoignant nulle reconnaissance à la résistance des tribus qui venaient juste de déposer les armes. Sur fond de ce qui a été indûment appelé Dahir berbère (1930), le nationalisme bourgeois prit le dessus, se plaçant de facto en pole position pour négocier des réformes et, plus tard, l’indépendance. De cette période date également la « rigidification » de la dichotomie Berbère-Arabe qui pèche par l’extrême simplification d’une réalité autrement bien plus complexe. L’auteur y consacre quelques pages (241 sq.) lorsqu’il traite de la déposition du Sultan Mohamed V avec l’implication du Pacha El-Glaoui puis du passage du Protectorat à l’Indépendance. Celle-ci, soutient-il, doit beaucoup aux montagnards qui se sont largement enrôlés dans l’Armée de Libération (244-45).

Les évènements qui marquent l’après-Indépendance voient le Maroc idéologiquement arrimée au Moyen-Orient (245), consacrant la langue arabe comme langue officielle, l’amazighe étant exclu de son agenda. Ce n’est qu’au terme de plusieurs décennies et d’autant de luttes que la reconnaissance des droits linguistiques et culturels a été acquise. L’auteur rend compte des évènements qui conduisent depuis les années 1970-80 jusqu’à 2011 à la consécration de l’amazighe comme langue officielle et, plus largement, à la lente réhabilitation de de l’amazighité.

En définitive, le livre de Michael Peyron est une contribution tout à fait bienvenue au débat public sur le Maroc d’aujourd’hui. Il arrive au moment où des évènements récents, que ce soit le retour à l’Union Africaine, l’émigration subsaharienne, le rétablissement des relations avec Israël, la pandémie du Covid-19 ou le débat public sur la tameghrabit ou Marocanité, accaparent l’intérêt des médias et des réseaux sociaux tous ensemble.

Ahmed Skounti

Enseignant chercheur

Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine